حين وجّهتُ ذلك السؤال عن الأوضاع الصحيّة في فترة الحكم العسكريّ لامرأةٍ مسنّةٍ من منطقة المثلث في الأراضي المحتلّة عام 1948، لم أتوقّع هذه الإجابة إطلاقاً. بعد النكبة، فرضت "إسرائيل" الحكمَ العسكريّ وفق "قانون الطوارئ" الانتدابيّ، والذي فرض قيوداً شديدةً على تنقّل أهالي القرى الفلسطينيّة الباقية، وبالتالي عُزلت القرى عن بعضها البعض وعن المراكز المدنيّة.1استمرّ الحُكم العسكريّ على فلسطينيي الداخل رسمياً حتّى رفعته "إسرائيل" في العام 1966. رغم ذلك، تُشير أبحاث عديدة على أن الحكم العسكريّ وممارساته استمرّت فعليًا حتّى السبعينيّات. سألتُ المسنّةَ عن معاملة الحاكم العسكريّ في مثل هذه الظروف لأهالي البلد؛ إذا كانت هنالك حالة صحيّة تستدعي الخروج من القرية لتلقّي العلاج، ماذا يحصل؟ قالت العجوز دون تردّدٍ: "مَ بنتي البكريّة ماتت بسبب إنّه ما أنطاش تصريح". ذهب زوجها المرحوم إلى ساحة بيتٍ صار مقراً للحاكم العسكريّ في المنطقة، كان ذلك في العام 1953، جلس الرجل نهاراً كاملاً أمام البيت يطلب تصريحاً للخروج لعلاج ابنته... دون جدوى.

عزلٌ واشتراط

بعد النكبة، اضطرّت "إسرائيل" أن تتولّى المسؤوليّات الصحيّة اتجاه القرى الفلسطينيّة، أولاً لبسط هيمنتها وشرعيّتها ولربط الفلسطينيّين بخدماتها، وثانياً بسبب ضغوطات المجتمع الدوليّ ومنظّمات حقوق الإنسان في حينه، والتي كان لها الدّور في كشف بعض المآسي الصّحيّة والطّبيّة الّتي يعيشها الفلسطينيون بعد عام النّكبة.

من ناحية أخرى؛ تمسّكت "إسرائيل" بمبدأ العزل الجغرافيّ للفلسطينيّين في قراهم وأماكن تواجدهم في المدن، وعدم السّماح لهم بالتّنقل إلّا بتصريح يُعطى لوقتٍ مُحدد وضيّق، ويتطلب تجديده بشكل متكرر. ولقد شكّلت هذه الإجراءات عائقاً أمام الفلسطينيّين للوصول إلى العيادات الطبيّة في المدن أو في المستعمرات اليهوديّة، مثل "الدكتور كراوس" الذي لقّبه أهالي وادي عارة بـ"أبو الدّار الصّفرا"، في مستعمرة كركور.

في تقرير لصحيفة هآرتس بتاريخ 10.11.1948، صرّح وزير الصحّة الإسرائيلي حاييم شاپيرا بأنّ تراجع الأوبئة والأمراض بين اليهود سببُهُ العزلُ الجغرافيّ الذي يُمارَسُ بحقِّ الفلسطينيّين في الجليل والمثلث والنقب. وفي ذات عدد الجريدة، بل وذات الصفحة، يصرّح وزير الأقليّات والشرطة أنّ العرب "سينعَمون بكافّة الخدمات الأساسيّة شأنهم شأن اليهود إذا ما أبدوا ولاءهم لدولتنا".

هكذا، اعتمدت سياسة "إسرائيل" على حصار وعزل الفلسطينيين جغرافيّاً ومنعهم من الحركة والعمل والطبابة، وفي الوقت نفسه اشتراط هذه الحقوق بما تُسمّيه "الولاء السياسيٍٍّ". وتكثر هذه التّقارير الّتي تربط المساعدات الطّبية والإنسانيّة الضّروريّة بمعايير الولاء، وخلق هذا الرّابط الإجباريّ الّذي يحتّم قبول "الدّولة" الّتي احتلت وطردت عوائل كثير من هؤلاء السّكان وهجّرَتهم، وإلّا لن يحظوا بأيّ من الخدمات والّتي لن تُوفّرها أي جهة أخرى.

ولم يكن لأحد غير الاستعمار أن يوفّر هذه الخدمات، خاصّة بعد تهجير أو خروج الأطباء الفلسطينيّين والّذين عملوا في فلسطين قبل النّكبة، شأنهم شأن العديد من النّخب. بقي بعض الأطباء في منطقة الجليل، ومنهم الدّكتور ميخائيل شمّاس في النّاصرة، والدّكتور مشعلاني، والدكتور موفق دياب في شفاعمرو، والأخير يُروى بأنّه كان يعالج النّاس سرّاً وذلك بسبب الملاحقات والتّضييق على حريّة الحركة. منح الحاكم العسكريّ الإسرائيلي الأطباءَ والممرضاتِ التّصاريحَ في كثير من الأحيان وفقاً لتقديراته و"مزاجه"، دون أي "رقابة" تُذكر على عمله. وكان الدكتور شمّاس في حينه قد كتب تقارير حول صحّة العرب وضرورة تيسير عمليّة إصدار التّصاريح، وذلك بسبب الوضع الصّحيّ المزري الّذي عانى منه كثيرون من أبناء القرى والمدن المختلفة. وكانت عمليّة استصدار التّصاريح تستغرق مدّةً طويلة، ما أدّى إلى مزيد من تدهور الحالة الصحيّة.

دفتر التطعيمات لعبور الحاجز

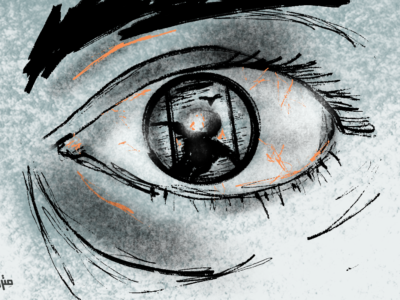

في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 1948، أرسلت دائرة وزارة الأقليات الإسرائيليّة في قضاء صفد إلى دائرة وزارة الصحّة في المدينة تلخيصاً عن حالة الصّرف الصحيّ والتّلوث الّذي يُهلك القرى المأهولة بالفلسطينيين والمحتلة حديثاً، طالبةً منها التّدخل الفوريّ، فالقاذورات والأوساخ هي احدى بواعث الأمراض والأوبئة، وقد يضرّ هذا بالبيئة المحيطة. وقد كانت القرى العربيّة تعاني من الأوبئة وحالات التّلوّث والإهمال الطّبيّ في تلك الفترة، ومنها الأمراض الّتي انتشرت بسبب الحرب والتّلوّث كالتراخوما (Trachoma) المعروف باسم الرّمَد. في النّاصرة وحدها جرى تشخيص أكثر من 31% من طلّاب المدارس الّذين يعانون من هذا المرض في العام 1949، والتراخوما وهو مرض يفتك بالعيون تسبّبه بكتيريا من نوع كلاميديا (Chlamydia trachomatis).

حدث كل هذا في غياب تدخل طبيّ وصحيّ جديّ من قبل دائرة الصحّة الّتي أقيمت خصيصاً للفلسطينيين. فمثلاً كان عدد سكان قرية شفاعمرو حوالي 4500 نسمة عام 1949، ولم تكن عيادة واحدة أو مستوصف لأيّ حالة من الحالات.

وفي ظل هذا الظرف تواصلت المناشدات والمطالبات، منها ما يثير الضحك ومنها ما يثير البكاء. فمن جهة، مثلاً، يظهر في الأرشيف الإسرائيليّ أن أهالي المثلّث طالبوا "إسرائيل" في سنوات الخمسينيّات بتوفير مطهّر، إذ بلغ عدد الأطفال في أم الفحم لوحدها حينئذ 400 طفلاً، ومنهم من بلغ عمره الـ 12 سنة ولم يتمكّنوا من ختانه بسبب الحرب، إذ لم يتمكّن أي مطهّر من وصول القرية في تلك الظروف.

من جهةٍ أخرى، شغل الدكتور ميخائيل شمّاس منصب دائرة الصحّة في منطقة الناصرة، في مايو/ أيّار 1952، طالب الدكتور شمّاس الحاكم العسكريّ بعدم تجديد تصاريح التنقّل للفلسطينيين حتّى يتلقّوا التطعيمات اللازمة. وكانت "إسرائيل" في بعض المناطق لا تُجدد تصاريح الحركة للناس إلا بعد أن يُقدِّموا دفتر التطعيمات إثباتاً للحاكم العسكريّ.

عملاء يُسقطون شكوى إهمالٍ طبيّ

حافظت "إسرائيل" على سياسة عزلٍ ورقابة صارمة للفلسطينيّين، واجتهدت لمنع حركتهم حتّى لظروفٍ صحيّةٍ حرجة. لذلك، وبغية توفير حدٍّ أدنى من العلاج دون السماح بالخروج من القرى الفلسطينيّة، شغّلت "إسرائيل" عيادات متنقلة. العيادات المتنقّلة عبارة عن سيارتي إسعاف مزوّدتين بأجهزة ومعدّات بسيطة وبعض الأدوية، تنتقل بين القرى – عيادة متنقلة واحدة لما يقارب 136 ألف فلسطينيّ في الجليل، وعيادة أخرى في النّقب (حيث عاش عشرات الآلاف دون إحصاء إسرائيليّ دقيق).

أمّا في المثلث حيث عاش 36 ألف فلسطينيّ، فكان هنالك أطباء يتنقّلون بين القرى لوقتٍ محدودٍ وقصيرٍ جدّاً؛ وبالكاد يفحصون المرضى في مختلف القرى. وعادةً ما كان هؤلاء الأطباء يعرفون العربيّة ولو قليلاً، وبتنسيق كاملٍ أمام الحاكم العسكريّ والّذي يوفّر لهم تصاريح دخولهم لهذه المناطق المغلقة، ويتم تأجير غرفة في أحد بيوت القريّة ليصبح عيادة طبيّة مزوّدة بأقل المعدّات.

ومن هؤلاء الأطباء كان الطّبيب "ڤيتسبارد" والّذي اشتكى عليه أهل باقة الغربيّة بأنّه طبيب متعجرف ويقضي جلّ ساعات العمل في النّوم، وبالكاد يقوم بفحص بعض المرضى ليهمّ بالانصراف خارج العيادة. وتحوّل هؤلاء الأطباء إلى جزء محوريّ في الحياة الاجتماعيّة للفلسطينيّين في الداخل، وترتبط بهم قصص كثيرة طريفة، وأخرى قاسية.

إحدى المراحل المهمّة في علاقة الفلسطينيين بجهاز الصحّة الاستعماريّ هي مرحلة الخمسينيّات وانتشار فيروس البوليو (poliomyelitis) المُسبّب لشلل الأطفال. يتحدّث الباحث محمد عقل في مقالة له حول انتشار فيروس البوليو في القرى الفلسطينيّة القريبة من السّاحل، خاصّة تلك المناطق الكائنة بين حيفا ويافا، وعلى وجه التّحديد منطقة المثلث. ويشير عقل في بحثه إلى حالاتٍ مختلفة من الإصابة، واحتجاج الأهالي أمام مقر الحاكم العسكريّ لتلقّي تصاريح العلاج دون جدوى. ويؤكّد عقل أنّ حالاتٍ كثيرة انتهت بوفاة العديد من الأطفال دون خروجهم لتلقي العلاج.

عند سؤال رئيس الحكومة الإسرائيليّة في حينه، دافيد بن غوريون، حول هذه الأحداث، كان ردُّ فعله الأوّل تشديد الرقابة على الصحافة وما تنشره من تقارير حول الأمر، وأنكر الأحداث جملةً وتفصيلاً. في وقتٍ لاحقٍ، وأمام الشكاوى المتزايدة أمر بن غوريون بإقامة لجنة لتقصي الحقائق. وفي غضون وقتٍ قصير، فعّلت "إسرائيل" عملاءها العرب في هذه القرى، لإرغام العائلات الثكلى على إسقاط شكاويهم ضدّ الحاكم العسكريّ، بل والإدلاء بتصريحات أمام السلطات بأنّ "الحاكم العسكريّ هو رجل الصّدق والعدل على الأرض".

من يعيش، من يموت

كان لجهاز الصحّة والطبابة الإسرائيليّ دورٌ محوريٌّ في السيطرة الاستعماريّة على الفلسطينيين والتنكيل بهم، وعزلهم جغرافيّاً، واشتراط العلاج بالولاء السياسيّ. فقد كان الطب الإسرائيليّ أداةً فعّالة لخلق شريحةٍ متعاونةٍ مع السّلطات، فكانت الحاجة للعلاج وسيلةً للضغط وتجنيد عملاء للحاكم العسكريّ يجمعون أخبار الناس، وبالتالي خُلقت ديناميكيّة جديدة في المجتمع داخل القرية بعد أن أُعطيت امتيازات للعملاء وتحوّلوا إلى وسطاء لدى الحاكم العسكريّ.

كانت الضّرورة الصّحية تحتّم التّواصل مع المختار الّذي عُيّن من قبل الحاكم العسكريّ، أو أحد المتعاونين العاملين من أبناء القرية من أجل تسريع الحصول على تصريح للخروج من القرية للوصول لأقرب عيادة لتلقي العلاج. بخلاف ابنة العجوز التي توفّيت في العام 1953 بعد أن رفض الحاكم العسكريّ إصدار تصريحٍ لعلاجها، وُجدت حالات أخرى. أو كما قال رجلٌ مسنّ قابلتُه ردّاً على سؤال الحاكم العسكريّ والحالة الصحيّة: "فلان كان له أيادٍ بيضاء أمام الحاكم العسكريّ، وكنّا نعرف بعضنا لأنّه صهر أحد الجيران. فلم يلبث أن استصدر لي خلال أقل من ساعة تصريحاً لمعالجة حالتي الحرجة." هكذا كانت "إسرائيل"، ولا زالت، تُقرّر من يعيش ومن يموت، وفقاً للولاء والتواطؤ مع نظامها الاستعماريّ.